মেঘে মেঘে ঢের বেলা হলো। এই পৃথিবীর আলো-হাওয়ার কম দিন তো কাটানো হলো না!

মেঘে মেঘে ঢের বেলা হলো। এই পৃথিবীর আলো-হাওয়ার কম দিন তো কাটানো হলো না!

ভাবি, কীভাবে পেরিয়ে যায় সময়! এই তো সেদিনও আমাদের হাসি-উচ্ছলতায় থই থই করত নানা মাহফিল, আজ সেসব নিরুদ্দেশ হাওয়ায় হাওয়ায়। একে একে গত হচ্ছেন আমাদের কালের মানুষ। নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, পৌঁছে গেছি সায়াহ্নে। এ বয়সে যদি আমাদের সময়ের কথা বলতে যাই, স্মৃতির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমার স্মৃতি তো প্রতারক। তা ছাড়া এর মধ্যে নানা রকম জরা-ব্যাধি আমাকে বেশ ঘায়েল করেছে। ফলে, স্মৃতি থেকে এখন নিজের কথা, নিজের বন্ধুবান্ধবের সম্বন্ধে লিখতে গেলে পা পিছলানোর আশঙ্কা বেশি। সেই ঝুঁকি নিয়েই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বন্ধু-সতীর্থ আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পর্কে দু-চার কথা লিখতে বসেছি।

তবে লিখতে বসে মনে হচ্ছে, কার কথা লিখব—আবদুল মান্নান সৈয়দ, না অশোক সৈয়দ? মনে পড়ে, আবদুল মান্নান সৈয়দের আগেও আমি চিনতাম অশোক সৈয়দকে। কেননা, আবদুল মান্নান সৈয়দ শুরু করেছিলেন অশোক সৈয়দ নামে, পরে দেখা গেল নির্মোক ভেঙে তিনি পিতৃদত্ত নাম আবদুল মান্নান সৈয়দ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এখানে অবশ্য একটু আধুনিকতার ফের আছে। যেমন সৈয়দ পদবিটা তিনি নিয়ে গেলেন পেছনে।

আগেই বলেছি, আবদুল মান্নান সৈয়দ নামটির সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমার পরিচয় ঘটে অশোক সৈয়দের সঙ্গে। তখন সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত সমকাল পত্রিকায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হুমায়ুন কবির প্রমুখের সঙ্গে অশোক সৈয়দ নামটাও ছাপা হতে থাকে। পরে জানতে পারি, এই অশোক সৈয়দই আবদুল মান্নান সৈয়দ।

যা হোক, তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৭৩ সালের দিকে। সে সময় বায়তুল মোকাররমের পেছনে ছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। সেখানে শামসুর রাহমানের কবিতা নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে শামসুর রাহমানের কবিতার ওপর মান্নান একটি বক্তব্য দেন। ওই অনুষ্ঠানে আমি ও শহীদ কাদরী একসঙ্গে হাজির হয়েছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে কবিতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। শেষে শহীদ কাদরী, মান্নান ও আমি আমিন কোর্টের ওপরতলার একটি রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিতে যাই। সেদিন মান্নানের সঙ্গে ওই যে আমার পরিচয় ঘটল, পরে সম্পর্ক গাঢ় হলো ধীরে ধীরে, এরপর সম্পর্কটি উত্তরোত্তর প্রগাঢ়ই হয়েছে।

তখন থেকে আমাদের দুজনের প্রায়ই দেখা হতো। স্টেডিয়ামপাড়ার বইয়ের দোকানে বই কিনতে আসতেন মান্নান। সেখানে আমরা একসঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক আড্ডা দিতাম—নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। আমাদের সম্পর্ক এমন হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল যে তিনি তাঁর দুটি বই—করতলে মহাদেশ (প্রবন্ধসংকলন) ও উৎসব (গল্পগ্রন্থ)—আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। আমার প্রতি এগুলো নিশ্চয় মান্নানের বন্ধুত্বের স্মারক, যা দৃশ্যমান। তবে অদৃশ্যেও আমাদের আড্ডাঘন মুহূর্ত, বোঝাপড়া কম ছিল না।

লিখতে লিখতে দেখছি, স্মৃতির তো শেষ নেই। কত কিছু মনে আসছে!

একসময় মান্নান আমাকে জানালেন, গবেষণার জন্য কলকাতায় যাবেন। আমি তখন ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করি। তো, তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণে আমি অনেক সহায়তা করেছিলাম। কলকাতায় মান্নানকে সবাই খুব ভালোভাবেই গ্রহণ করল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অন্য সব কবি-লেখকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠল। তবে কলকাতার গবেষণা অসমাপ্ত রেখেই তিনি ফিরে এলেন।

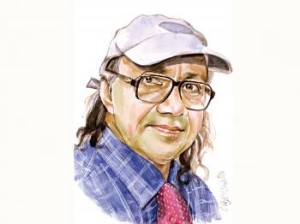

আবদুল মান্নান সৈয়দ আমাদের ছেড়ে গেছেন ২০১০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, ৬৭ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী এখন সমাগত। তো, এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই মানুষকে যদি বিচার করি, কী বলা যাবে?

আপাতত বলতে ইচ্ছে করছে, আবদুল মান্নান সৈয়দ ছিলেন এক আত্মমগ্ন মানুষ। ছিলেন দুর্মরভাবে আত্মপ্রেমী—কি লেখালেখিতে, কি চলনে। যাকে আত্মরতিত বলা চলে।

এবার লেখক মান্নানের কথা যদি বলতে যাই অবশ্যই বলতে হবে, আবদুল মান্নান সৈয়দ এমন একজন লেখক, যিনি যখন যে কাজে মনোনিবেশ করেছেন, সেটাই স্বর্ণপ্রসূ হয়ে উঠেছে। যদিও তাঁর খ্যাতি কবি, কথাশিল্পী, কবিতা-বিষয়ক প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসেবেই সমধিক, তবু আমার বিবেচনায়, মান্নানই একমাত্র বিশুদ্ধ পরাবাস্তব আর আগাগোড়া টানা গদ্যে কবিতা রচনায় বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রসঙ্গত বলি, অপ্রচলিত শব্দের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক কাব্যভাষা নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন মান্নান। একই সঙ্গে মগ্নচৈতন্যের আলো-আঁধারি আর অপার রহস্যের ঠাসবুনন তাঁর কবিতাকে ঘন, গাঢ়বদ্ধ ও সন্নিবিষ্ট করে তুলেছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যত ধরনের নিরীক্ষা আছে, সব নিরীক্ষার চেষ্টা তিনি করেছেন।

তিরিশের কবিদের নিয়ে আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। তিরিশের কবিই শুধু নন, ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শহীদ কাদরী—কাকে নিয়ে তিনি লেখেননি? আমাদের সময়ের তিনিই একমাত্র কবি ও গবেষক, যিনি একাধারে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার কবিদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলতে পারতেন।

মান্নানের আরও একটা উদ্যমের কথা না বললেই নয়। সেটা হলো ছোট কাগজের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। তাঁর নিজের লেখায়ই তো আছে, ‘আমি ষাটের দশকের লিটিল ম্যাগাজিনের আন্দোলনসমূহের জাতক। তবে ষাটের দশকের উপান্ত থেকেই আমি বড় কাগজগুলোর সঙ্গেও যুক্ত হতে থাকি।’

বহু বৈপরীত্যে গড়া আবদুল মান্নান সৈয়দকে আমার বরাবরই বড় জটিল আর রহস্যময় মনে হয়েছে। একই কলমে তিনি লিখেছেন সাত সাগরের মাঝির কবি ফররুখ আহমদ ও শাহাদাত হোসেনের ইসলামি কবিতা নিয়ে। আবার অন্যদিকে লিখেছেন ঋষিপ্রতিম রণেশ দাশগুপ্তর ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোগ্রাহী আলোচনা। কোথাও বিন্দুমাত্র আতিশয্য নেই। নির্মোহ চোখে যা কিছু দেখেছেন, তারই বিচার-বিশ্লেষণের নির্যাস নির্মাণের বিরাট ক্ষমতা না থাকলে এ ধরনের কাজ প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে মান্নান পুরো মাত্রায় সফল।

মাঝেমধ্যে মনে হয়, ‘কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে’—এই কথা অশোক সৈয়দ অথবা আবদুল মান্নান সৈয়দের ক্ষেত্রে খুব একটা খাটে না। নিজের লেখালেখির মধ্যে তিনি প্রবলভাবে অস্তিমান। জীবদ্দশায় নিজের লেখালেখি ও পড়াশোনার চুলচেরা বিশ্লেষণ এমনভাবে করে গেছেন, এককথায় একে বিস্ময়কর বললেও কম বলা হয়।

জীবনের পড়ন্ত বেলায় আক্রান্ত হয়েছিলেন রোমান্টিকতায়। এটা যেমন তাঁর শেষ দিকের কবিতা-গল্প তথা লেখায় সুস্পষ্ট, তেমনি ওই লেখার মধ্যেই আবার রয়েছে নিজের সম্পর্কে তাঁর সরল কিন্তু ক্ষুরধার বক্তব্য, ‘আমি তো অসামাজিক মানুষ, একদম পুরোপুরি। মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি না। যেটুকু মিশতে দেখো, সে আমার ছদ্মবেশ। কিন্তু মনে রেখো, সাধারণ মানুষকেই ভালোবেসেছি আমি, আর যা-ই হোক, অসাধারণ খেতাব আমাকে দিয়ো না। আমি বাড়িতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, আমাকে যেন কবর দেওয়া হয় আজিমপুর গোরস্থানে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে, আব্বা-আম্মার সঙ্গে। ঘৃণা করি তোমাদের ভদ্দরলোক সমাজকে, যারা কারও মৃত্যু হলে কোথায় কবর দেওয়া হলো, সেটা জিগ্যেস করে। ছিঃ, কবর বাঁধাই করে রাখা হবে, স্মৃতিফলক দিয়ে রাখা হবে, এ রকম ঘৃণ্য লোক দেখানো প্রবণতাকে ধিক্কার দিই আমি। তোমরা যারা সুশীল সমাজের মানুষ, তারা এই সব নিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হও। আমার কথা, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমি কে? আমি তো একটা বুদ্বুদ মাত্র—’।

তাহলে মান্নানের ভাষ্যে, তিনি কি আসলেই বুদ্বুদ মাত্র ছিলেন? ব্যাপারটি মোটেই সে রকম নয়। বিশেষত এই সময়ে এসে যখন দেখতে পাচ্ছি, নানাভাবে এখন আলোচিত হচ্ছেন তিনি, তাঁর কবিতা, তাঁর গল্প, তাঁর প্রবন্ধ আমাদের কাছে নিয়তই নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে, তখন তো এটি আর মানা যাচ্ছে না। এই যে নিভৃতে ব্যাপারগুলো ঘটে যাচ্ছে, সামান্য বুদ্বুদের পক্ষে কি এ কীর্তি গড়া সম্ভব?

শুরুতে বলেছিলাম, আবদুল মান্নান সৈয়দকে নিয়ে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে লিখব। তা, টুকরো টুকরো অনেক কিছুই তো লেখা হলো। শেষে আরেকটি কথা বলি, মান্নান ও আমি পরস্পর পরস্পরকে ‘ওস্তাদ’ বলে মম্বোধন করতাম। দুজনই দুজনকে বলতাম ‘আপনি’ করে। আজ মনে হয়, ‘ওস্তাদ’-এর সঙ্গে ‘আপনি’ বিষয়টি হয়তো খানিকটা বিসাদৃশ্যই ছিল। পাশাপাশি আবার এও মনে হয়, বিসাদৃশ্য যদি কিছুটা হয়, তাতেই-বা কী ক্ষতি। বন্ধুত্বের ভেতরে কত কিছুই তো ঘটে, কত রহস্যই তো থাকে!

রবিবার, এপ্রিল ২৭, ২০২৫